-

3Dプリンター

- 公開日:2021.10.27

- 更新日:2024.2.20

3Dプリンターの種類は?|初心者が知っておくべき5つの造形方式

業務用はもちろんのこと、家庭用で使える安価で性能も良い商品も多数出てきて話題の3Dプリンター。フィギュアを自作で作成するなど趣味で始める方も多く、用途も様々で人気を集めていますよね。

しかし、実は、3Dプリンターと言ってもその種類は様々です。どのような造形方式で作るのかによって完成度に大きな違いが出てきます。

その種類を理解しないまま3Dプリンターを購入してしまうと、完成品が自分の理想とは大きくかけ離れてしまう恐れがあるのです。

そこで、この記事ではこれから3Dプリンターの購入を検討している方や3Dプリンターがどのようなものかを知りたい方に向けて、主要な造形方式の種類とその特徴について紹介をしていきたいと思います。

ページコンテンツ

家庭用と業務用3Dプリンターの違い

3Dプリンターは大きく分けて「家庭用」と「業務用」の2種類があります。ここでは、価格とサイズ、精度の違いについて詳しく解説します。

価格とサイズの違い

家庭用3Dプリンターは安価なものだと3万円程度で、高価なものだと50万円程度で購入可能で、Amazonなどのネットショップで手に入れることができます。熱溶解積層方式(FFF方式)といって、材料を一層一層積み上げる方式が最も採用されています。

一方で、業務用3Dプリンターは500万円以下のミドルクラスのものから500万円以上するハイクラスのものまで存在します。購入方法としては、取り扱っている販売会社にお見積りを問い合わせて購入することが多いです。

サイズは一般家庭で収まらないくらい大きいです。

精度の違い

それぞれの精度の違いを述べる前に精度が良い・悪いはどこで判断するのか?

それは、2つあります。

- 3Dデータの寸法通りに造形物が印刷されているかという「寸法精度」

- 造形物の表面の粗さを示す「表面粗さ」

この二つの観点からそれぞれの精度の違いについてお伝えします。

家庭用3Dプリンターは造形中に反りが発生してしまうことが多々あり、寸法精度があまり出ません。表面粗さについても積層の縞模様が目立ってしまい、表面も滑らかではなく、粗い傾向があります。そのため、パーツを含む最終製品には向いてないですが、フィギュアの作成など趣味として利用するのであれば十分事足りるでしょう。

対して、業務用3Dプリンターは家庭用よりも機能が多いです。

例えば、反りを抑える機能が付いているため、寸法精度が出やすくなり、表面も滑らかで綺麗な仕上がりになります。したがって、寸法精度が求められるパーツや最終製品に適しています。

業務用3Dプリンターの選び方や、おすすめ品を知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。

参考記事:業務用3Dプリンター選びのポイントとおすすめ製品5選【素材適応表あり】

3Dプリンターの仕組み

3Dプリンターは、熱溶解積層方式や光造形方式などのさまざまな種類があります。多くの種類は、材料を1層ずつ積み重ね、硬化させて立体物を造形するのが基本的な仕組みです。

3Dプリントの主な手順は以下の通りです。

- 3Dプリントしたいデータを作成

- スライスソフトを用いて作成したデータを3Dプリント用のデータに変換

- 3Dプリントを実行

- 造形物の取り外しおよび仕上げ作業

造形するには、3Dプリンター本体や材料のほかに、3DCADや3DCGソフトウェアなどで作成した3Dモデルのデータが必要になります。ただし3Dデータはそのままでは使えず、「スライスソフト」を用いて、3Dプリントするための専用のデータに変換します。

スライスソフトでは、3Dプリンターのプラットフォーム(作業台)に対して、どのように3Dモデルを設置するか、中空の部分を正確に造形するための「サポート材」をどう配置するかなどの設定を行います。

ここからスライスソフトで変換したデータを、3Dプリンターにインポートすることで造形が可能になります。造形は機械が自動で作業を行うため、トラブルがない限りは手間なく3Dプリントが完了します。

造形が完了したら、プラットフォームから造形物を取り外します。取り外したあとは、不要なサポート材を除去するなどの仕上げを行うことで、製品が完成します。

3Dプリンターのメリット

3Dプリンターは、造形の仕組みの違いによってさまざまな種類がありますが、共通して以下のメリットを有しています。

形状が制限されにくい

3Dプリンターは、切削加工のように既存の物体を削って製品を生み出すのではなく、材料を1から積み重ねていく仕組みのため、形状が制限されにくいメリットがあります。

これにより、従来の製造方法では作れなかった形状やデザインにも対応できるようになり、設計の自由度が高くなります。

開発期間の短縮

従来では、製造するのに金型を必要としていたモノでも、3Dプリンターならベースとなる3Dデータさえあれば、すぐに試作品を造形できます。試作品を早く用意できれば、性能やデザインをいち早く評価できるので、開発期間の短縮に繋がります。

また、機械がコンパクトなので自社で導入がしやすく、造形の間は手間がかからないといったメリットもあります。

材料を使い分けられる

3Dプリンターは、機器によって材料を使い分けられます。

例えば熱溶解積層方式の機器では、環境に優しくてニオイの少ない「PLA」や、高強度でサンドペーパー仕上げや塗装がしやすい「ABS」などを、用途に応じて使い分けられます。また、カラーバリエーションが豊富なのもポイントです。

現在では金属製品を3Dプリントしたい方向けに、金属材料に対応したモデルなども販売されています。

3Dプリンターの材料については、以下の記事でも詳しく解説しています。

参考記事:3Dプリンターで使える素材とは?種類と特徴を徹底解説します【対応表あり】

3Dプリンターの造形精度

3Dプリンターは、製品開発の試作品を作るための機器だった背景があるため、使い勝手と造形スピードのバランスに優れています。

一方で、材料となる樹脂の熱による反りや、積層ピッチなどにより、設計データに比べて寸法精度や表面粗さといった精度に影響を及ぼす場合があります。

機械加工との精度の違い

3Dプリンターは、旋盤などの切削加工を施したモノに比べて、精度に劣ります。

切削加工は、寸法精度に優れており、特にNC(数値制御)装置を搭載した機械で切削加工したワークは、0.001mm単位の誤差で加工が可能です。

3Dプリンターの場合は、形状やサイズにもよりますが、およそ0.1mm単位での誤差になります。ただし3Dプリンターは、造形の自由度が高く、幅広い形状に対応できることや、大型の工作機械がなくても、スムーズに3Dデータを造形できるなどのメリットがあります。

そのため、精度に優れた試作品を必要とする場合は機械加工を、ある程度の精度で少しでも早く試作品が必要な場合は3Dプリンターを利用するなど、用途に応じて使い分けるのがよいでしょう。

現在では3Dプリンターの精度の改善が進んでおり、寸法と造形の精度に優れた機器もラインナップされています。なかでも光造形方式の3Dプリンターは高精度で、試作品を一定以上の精度かつ、素早く用意したい方におすすめです。

参考記事:【2022年】光造形3Dプリンターのおすすめ機種5選を家庭用・業務用別に紹介

3Dプリンターの精度に影響を与える要素

3Dプリンターは大きく分けて4つの要素により、寸法精度や表面粗さに影響を及ぼします。各要素の内容について詳しく見てみましょう。

積層ピッチ

3Dプリンターは、材料を積み重ねる間隔を意味する「積層ピッチ」と呼ばれる仕様があります。積層ピッチが小さい機器ほど、層と層の間にできる段差が小さく仕上がり、造形物の表面が滑らかになります。

積層ピッチの値は機器によって異なり、例えば0.05〜0.2mmの仕様の機器だと、その範囲内での設定が可能です。

XY軸の解像度

3Dプリンターは、積層ピッチが高さ方向のZ軸だとすると、水平方向のX軸とY軸方向の解像度の違いによっても精度に影響が出ます。

XY軸の解像度は、3Dプリンターの仕様欄にて「mm」や「DPI」の単位で表示されており、mmは数値が小さいほうが、DPIは数値が大きいほうが精度が高くなります。

造形物の反り

3Dプリンターは、造形中に熱が加わるモノのため、造形後に材料が冷えると反りが発生してしまいます。

特に熱溶解積層方式のような、熱を利用して材料を溶かす仕組みの場合は、反りが出やすく、温度差が大きい場合には造形中に材料がプラットフォームから剥がれてしまうこともあるほどです。

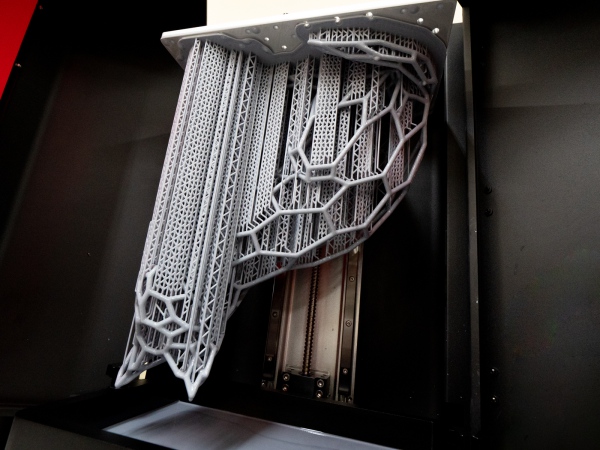

サポート材のバリ

3Dプリンターは、造形物が中空になっている部分や、土台から浮いている部分を支えるために「サポート材」を必要とする場合が多くあります。

サポート材は、造形に必要なモノであるものの、造形後には不要となるので、仕上げの際に除去する必要があります。

仮に造形物の精度がよくても、サポート材を除去したあとにバリが残っていると、表面精度に悪影響を及ぼします。

3Dプリンターの精度を改善する方法

3Dプリンターで、少しでも精度を改善したい方は、積層ピッチの設定をなるべく小さくなるように設定してみてください。積層ピッチは機器によって設定できる範囲が決められているので、なるべく小さくすることで、精度の向上が期待できます。

しかし、積層ピッチは細かくすると、その分造形にかかる時間が長くなってしまう点に注意が必要です。

反りをなくしたい場合は、プラットフォームとの接着面積を広く設計したり、「ブリム」と呼ばれる造形物の周りにつくスカートのようなモノを配置したりといった方法があります。

また、熱溶解積層の場合は、プラットフォームの温度を高めに設定したり、テープや専用のシートをプラットフォームに貼って、材料との接着率を上げたりといった方法も効果的です。

サポート材の除去でお困りの方は、スライスソフトの設定の際に造形物の配置方法を変えるか、造形物の構造を変えるなどすれば、サポート材の量を軽減できる場合があります。

3Dプリンターの種類

では、ここから具体的に3Dプリンターの種類について説明していきます。造形方法ついては一層一層積み重ねていくという点ではどの種類の3Dプリンターも同じです。

しかし、その積み重ね方にそれぞれ違いがあります。

種類は大きく分けて、この5つの方式が主流になっています。

- 熱溶解積層方式

- 光造形方式

- インクジェット方式

- 粉末焼結方式

- 粉末固着(接着)方式

ここでは、各方式の造形方法やメリット・デメリットについて解説します。

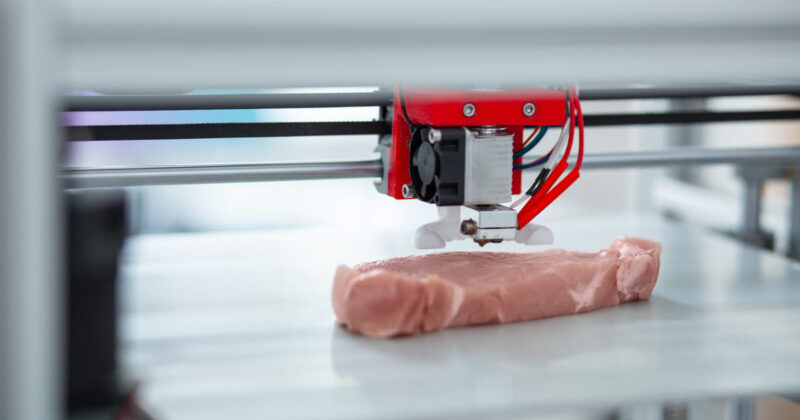

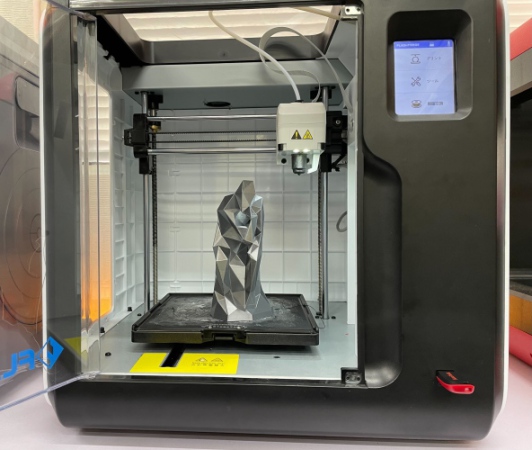

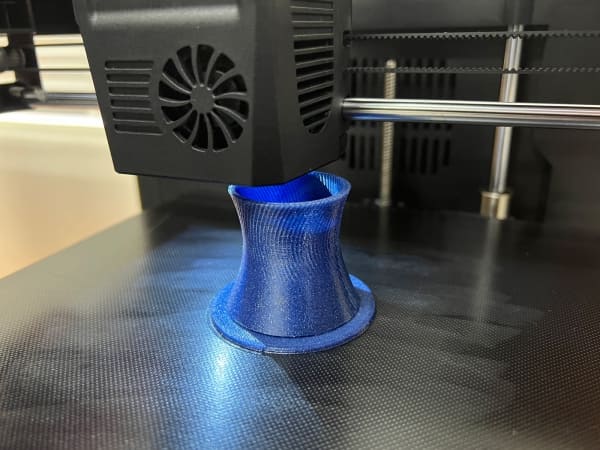

熱溶解積層方式

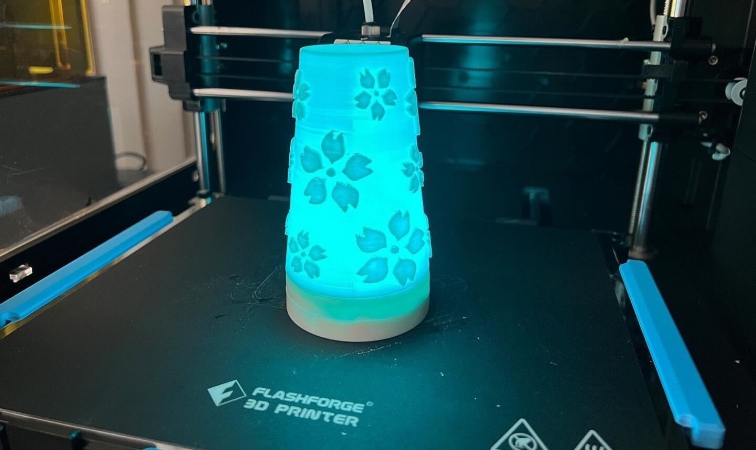

熱溶解積層方式は、加熱されたノズルの中から材料を溶かして、それを吐出しながら材料を一層一層積み上げる方式です。

FFF(Fused Filament Fabrication)とも言われます。2009年に特許が切れて、多くの企業が参入し、価格も非常に安くなりました。本体価格もさることながら、材料の費用も安くコストパフォーマンスに優れていることから家庭用3Dプリンターで主流となっています。

材料はABSやPLAなど取り扱いやすく、比較的安全に使用できるのがメリットである反面、他の方式と比べて寸法精度も出にくく、表面の仕上がりも粗いというデメリットがあります。しかし、他の方式と比べて取り扱いやすいため、初心者の方におすすめです。

熱溶解積層方式(FFF方式)の3Dプリンターは、FLASHFORGEでもコストパフォーマンスに優れたモデルから、高機能なモデルまで幅広くラインナップしておりますので、ぜひ製品一覧をチェックしてみてください。

光造形方式

次に紹介するのが「光造形方式」です。SLA(Stereo Lithography Apparatus)と言われることもあります。3Dプリンターの各方式の中で最も歴史が古く、3Dプリンターと言えば「光造形方式」と言われるくらい定番のモデルです。

この方式は、液状の樹脂に対して紫外線を当てます。すると、その樹脂が硬化するので、その作業を何層も繰り返すことにより立体的に作り上げていきます。

液体樹脂を使用しているので、高精度な造型が可能で、表面が滑らかに仕上がるのもメリットの一つです。微細な造形ができるため、ジュエリーのモックアップ(模型)や原型の出力にも用いられています。

一方で、仕上がりまでの時間がかかるのと材料が高いため、量産に向かずコストパフォーマンスが悪いです。また、原材料となるポリマー液体は有毒なものなので、使用する際は注意が必要です。

ただし、この方式は昔から使われていて、信頼性も高いため、使用上の注意を守れば、問題なく利用することができます。

そのため、ディテールの細かい造形物を作りたい方には「光造形方式」がお勧めです。FLASHFORGEで取り扱っている光造形方式の3Dプリンターは、幅広いラインナップから用途に応じて選択が可能です。いずれのモデルも面で紫外線を照射するため、高速造形を実現しています。

インクジェット方式

インクジェット方式は、みなさんに馴染みのあるプリンターの印刷方式を応用したものでインクジェットの代わりにインクジェットヘッドから噴射した樹脂を紫外線で固めながら積層して作成していきます。

液体を噴射して作成するため、印刷のように高解像度なカラーで造形を作成することができ、非常に高精度な作品に仕上がります。きめ細かいため、表面の仕上げも滑らかになります。

しかし、アクリル系樹脂を使用しているため耐久性は弱く、力を加えるとすぐに壊れてしまうこともあります。また、紫外線が当たると硬化する性質があるため、直射日光が当たると硬化してしまい、形が変わってしまいます。

そのため、長期的に使用する場合には向きません。

フィギュアなど色合いにこだわる方におすすめの方式です。

粉末焼結方式

粉末焼結方式は、粉末状の材料にレーザー光線を照射して焼結させる方式です。SLS(Selective Laser Sintering)と呼ばれることもあります。

他の材料と異なり粉末を扱うので、取り扱いには注意が必要です。この方式は、材料にナイロンを用いるのが一般的ですが、金属なども取り扱うことができます。

複雑な造形にも対応可能で、耐久性の高いものを作ることが出来ます。しかし、出力したままの状態だと、表面が粉っぽいといったデメリットもあります。

質感を求める場合には先ほど紹介したインクジェット方式などがおすすめですね。この粉末焼結方式ですが、2014年に特許が切れたことで価格が下がってきています。

今後さらに、新しい商品が出てきて値段が下がっていくと考えられるので期待大ですね。

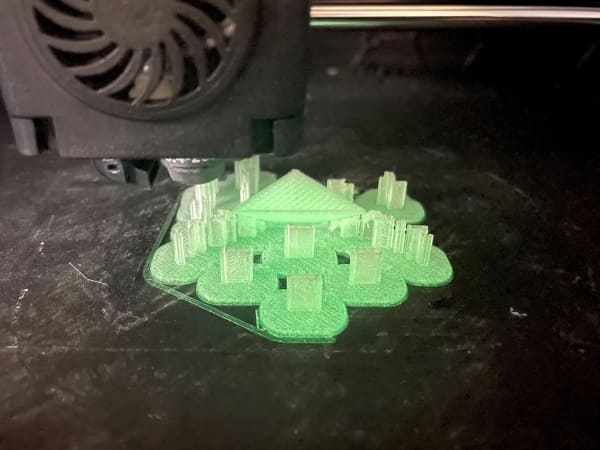

粉末固着方式

粉末固着方式は、石膏などの粉末材料を敷き詰めた上に、ヘッドから吐出された接着剤で固めていく方式です。

この方式の最大の特徴は粉末材料に着色することで、きめ細かいフルカラー造形が出来ることです。

造型スピードが早く、材料費が安く抑えられるというメリットがある反面、石膏を接着剤で固めて作っているので、衝撃に弱く、壊れやすいというデメリットがあります。出力後に塗装をする必要がないため、フィギュアや建築モデルなど発色が求められる造形物に向いています。

3Dプリンターの種類に関するよくある質問

最後に3Dプリンター初心者の方が疑問に思うポイントについて回答します。

初心者におすすめの3Dプリンターは?

初心者の方で、どの種類の3Dプリンターを選べばよいのか迷っている方は、熱溶解積層方式のモデルを選ぶのがおすすめです。数ある3Dプリンターの種類のなかでも安全性が高く、材料が取り扱いやすい特徴があります。

熱溶解積層方式は定番とも呼べる種類のため、各メーカーでの取り扱いがあり、選択肢が豊富。本体価格や材料が比較的安価な傾向にあり、導入しやすいのも嬉しいポイントです。

3Dプリンターのランニングコストは?

3Dプリンターにかかる主なランニングコストは材料代です。例えば熱溶解積層方式の材料であるPLAおよびABSフィラメントは、FLASHFORGEで取り扱っているモノだと500gで2,500円(税別)、1kgで3,600円(税別)の価格になります。

また、3Dプリンターの種類にもよりますが、ノズルやプラットフォームなどの消耗品も、状態が悪くなったときに交換が必要です。ランニングコスト等について詳しく知りたい方は、購入前相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

お試しで3Dプリンターを見たり触ったりできる?

お試しで3Dプリンターを見たり触ったりしたい方向けに、弊社では大阪と東京にてショールームをオープンしております。お客様の用途に合う3Dプリンター・3Dスキャナーをご提案致しますので、興味のある方はぜひ下記リンクよりお申し込みください。

まとめ

いかがでしたか?自分が探している3Dプリンターの種類はわかりましたか?3Dプリンターは、企業努力で値段は徐々に下がってきていますが、高価な買い物には違いありません。

失敗しないためにも購入を考えている方は、ぜひFLASHFORGEまでご相談ください。FLASHFORGEでは、お客様の用途に合う3Dプリンターをご提案いたします。