-

3Dプリンター

- 公開日:2018.7.9

- 更新日:2023.4.24

初心者でも失敗しない3Dプリンターの選び方

3Dプリンターは、安ければ3万円で買える商品もあれば、何百万円もかかる商品もあり、決して安い買い物ではありません。

そのため、失敗は出来ないので、自分の用途に合った後悔しないものを選びたいですよね。

しかし、多くの方が「3Dプリンターの種類が多くて、どれが良いのかわからない」と悩んでいます。

そこで、この記事では、初心者の方でも3Dプリンターを失敗せずに選ぶ方法について解説し、初心者でも手軽に扱える家庭用3Dプリンターを紹介します。

ページコンテンツ

3Ⅾプリンターとは?

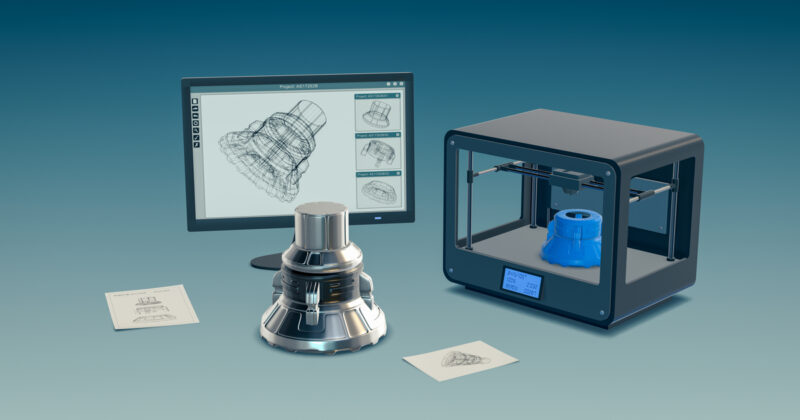

3Dプリンターは、3D CADなどの3次元のデータを元に、立体物を作る造形装置です。

通常のプリンターのように平面的に印刷するのではなく、樹脂などの材料を積み重ねることにより、造形物を立体的に作成することが出来ます。

販売された当初は、価格が非常に高く、一般消費者向けではありませんでした。

しかし、今では、Amazonなどで家庭用の高性能の3Dプリンターも10万円以下で購入することが出来るようになりました。

また、後ほど説明しますが、3Dプリンターといっても造形物を作成する方法に様々な種類があります。

そのため、自分が作成したい完成物に合った3Dプリンターを選ぶ必要があります。

家庭用3Dプリンターの選び方

では、具体的に3Dプリンターを選ぶ際には、何をポイントにすれば良いのでしょうか?

ここでは、大きく分けて下記の3つに分けて紹介していきます。

- 造形方式から選ぶ

- 機能から選ぶ

- 材料で選ぶ

どれも、3Dプリンターを選ぶ判断基準になる非常に大事な要素です。一つずつしっかり見ていきましょう。

造形方式から選ぶ

まずは、最も大切な「造形方式」から説明していきます。

なぜなら、機能や価格など3Dプリンターを選ぶ上で大切な要素はありますが、その中でも「自分が理想とする造形物」を作る際には「造形方式」が最も大切だからです。

ちなみに、あなたは3Dプリンターに何を求めますか?

- 精度ですか?

- 速さですか?

- 強度ですか?

- コスパですか?

それがはっきり決まっているのであれば、下記の代表的な造形方式の特徴を基に自分に合った造形方式を決めることが出来ます。

- 光造形方式

- 熱溶解積層方式

光造形方式は、高精度で人気のベーシックタイプです。

複雑な形状を作りたい方には、精度の高いこの光造形方式がおすすめです。

熱溶解積層方式は、コンパクトサイズでに優れています。家庭用の3Dプリンターのほとんどがこのタイプです。

初めて使う方や趣味として3Dプリンターに挑戦したい方には、熱溶解積層方式がおすすめです。

より詳しく、光造形方式と熱溶解積層方式の違いを知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

<<3DプリンターFDM方式(熱溶解方式)と光造形機の違いはなに?

機能から選ぶ

造形方式が決まったら、3Dプリンターの機能を確認しておきましょう。

機能を事前に確認しておかないと、多くの時間とお金を失う可能性があります。

なぜなら、せっかく商品を購入しても設定方法がわからず、多くの時間を費やしてしまったり、最悪そのまま放置したりする場合があるためです。

ここでは、3Dプリンター初心者におすすめの機能について紹介します。

スライスソフト(スライサー)

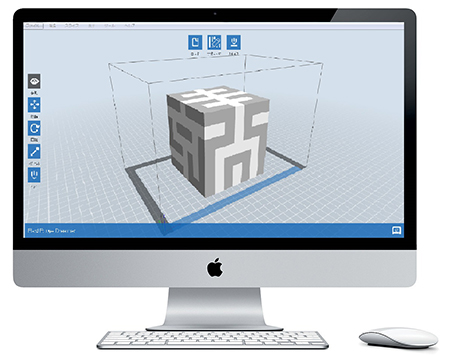

3Dプリンターで造形物を作成するには、スライスソフトが必要です。

なぜなら、3Dプリンターは、スライスソフトのデータを基に出力するためです。

スライスソフトは、無料から有料のものまであります。

初心者の方は、すでに本体にダウンロードされているスライスソフト、そして、使い方がわかりやすいもの、もしくは、サポートがしっかりしているものを選びましょう。

FLASHFORGEでは、熱溶解積層方式向けに設計された「FlashPrint」を無料でダウンロードできます。

FlashPrintは、UIがシンプルで直感的な操作が可能で、これから3Dプリンターを始める方におすすめのソフトです。詳細については以下のページをチェックしてみてください。

材料を選ぶ

3Dプリンターは、造形方式により、どの材料を使用できるかが異なります。

中には、その3Dプリンター専用のものしか使えないものもあるので、事前に確認しておきましょう。

- 光造形方式:レジン(表面が滑らかで、造形精度が高い)

- 熱溶解積層方式:ABS樹脂・PLA樹脂(光造形に比べて仕上がりに劣るが、コスパが良い)

3Dプリンターは、上記のように各造形方式によって、材料の特徴が異なります。

光造形方式で用いる材料の「レジン」、または熱溶解積層方式で用いる材料の「フィラメント」について、詳細を知りたい方は以下の記事もチェックしてみてください。

<<レジン選びが重要!3Dプリンター(光造形方式)で綺麗に造形するポイント

<<3Dプリンターで使用されるフィラメントの特徴と用途を徹底解説

3Dプリンターを選ぶ際の注意点

最後に、3Dプリンターを選ぶ際に多くの方が勘違いしている注意すべき2つのことについて紹介しておきます。

失敗しないためにも併せて確認しておきましょう。

積層ピッチ至上主義

未だに積層ピッチが細かい商品が、良い商品だと思っている人が多くいます。

しかし、積層ピッチはあくまで一つの指標です。

実は、積層ピッチよりも

- フィラメントの質

- オートキャリブレーション

- プリンターの再現性

などが造形物を高精度にするために必要です。

また、当然のことですが、積層ピッチが細かくなればなるほど造形時間は遅くなります。

例えば、今まで積層ピッチが0.3mmの3Dプリンターを使用しているとします。

さらにクオリティの高い造形物を作りたいと思い、積層ピッチが0.15mmの3Dプリンターに変えたとします。

すると、単純に今まで一回で0.3mmだったのが、その半分の0.15mmになるので滑らかにはなりますが、2倍時間がかかりますよね。

クオリティを高めるには、積層ピッチも関係していますが、まずは、それ以外の機能も考慮しましょう。

造形可能サイズは大きければよいわけではない

3Dプリンターで出力する場合、「一度に一気に大きなものを出力したい」と思っていませんか?

しかし、造形可能サイズが大きくなることで次のようなデメリットもあることを頭に入れておかなければなりません。

- 造形物クオリティの低下

- フィラメントが切れる可能性がある

- 費用が高い

まず、造形物が大きいものを一気に出力すると、歪みや反りが大きくなります。

そのため、データを小さく分割して、少しずつ作ることをおすすめします。

さらに、造形物が大きいということは、当然出力される時間も長くなりますよね。

その場合、途中でフィラメントが切れる可能性もありますし、一回当たりの材料費もかなり高くなってしまいます。

家庭用3Dプリンターのおすすめモデル

ここでは、初心者の方におすすめの家庭用3Dプリンター、「Adventurer3」と「Adventurer4」をご紹介します。YouTubeショートの動画でも初心者におすすめの3Dプリンターについて話しているので、そちらもぜひご覧ください。

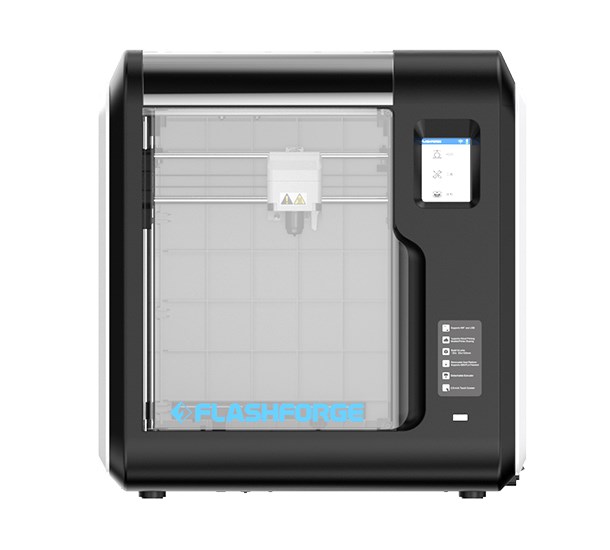

Adventurer3

Adventurer3は、5万円以下の価格で導入できる、コスパの高い熱溶解積層方式の3Dプリンターです。

本体には「フィラメント検出機能」を搭載。プリント中にフィラメントが切れても、フィラメントを継ぎ足して造形を再開できます。

ノズルは、ワンタッチで取り外しが可能。フィラメントがノズルに詰まってしまった場合でも、簡単にメンテナンスを行えます。また、ノズルの20℃から200℃までの加熱にかかる時間は50秒と短く、すぐにプリントを始められるのもポイントです。

マニュアルおよび本体のタッチパネルは、日本語に対応しているので安心。タッチパネルのUIはシンプルな表示で、初心者でも迷わずプリントできます。

3Dプリンターを使用するにあたってトラブルが発生した場合でも、メール・電話対応により、すぐに対応が可能です。

・Adventurer3の仕様

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| モデル名 | Adventurer3(アドベンチャー3) |

| 造形サイズ(最大) | W150 x D150 x H150mm |

| 本体サイズ | W388 x D340 x H405mm |

| 造形方式 | FFF(熱溶解積層法) |

| ヘッド数 | 1 |

| 積層ピッチ | 0.05mm~0.4mm |

| ノズル交換 | ワンプッシュ交換 |

| 保証 | 2年 |

| マニュアル | 日本語対応 |

| サポート体制 | メール・電話対応可 |

| 販売価格 | 43,500円(税込47,850円) |

Adventurer4

Adventurer4は、最大造形サイズがW220×D200×H250mmと広く設計された、熱溶解積層方式の3Dプリンターです。

ノズルは用途に合わせてさまざまな径に変更可能。ワンタッチで脱着できるので、メンテナンスが簡単です。

プラットフォームは、9点で補正を行うため歪みが少なく、プリントが失敗しにくいのもポイントです。また、ベースの素材は8mmのアルミニウムを使用しており、プラットフォームを曲げながら簡単に造形物を取り外せます。

マニュアルおよびタッチパネルのUIは日本語に対応。タッチパネルは4.3インチサイズかつ、感度が良好で、操作性に優れています。

また、不明な点やトラブルがあった場合でも、メール・電話対応が可能なため、サポート体制の面においても安心です。

・Adventurer4の仕様

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| モデル名 | Adventurer4(アドベンチャー4) |

| 造形サイズ(最大) | W220 x D200 x H250mm |

| 本体サイズ | W500 x D470 x H540mm |

| 造形方式 | FFF(熱溶解積層法) |

| ヘッド数 | 1 |

| 積層ピッチ | 0.05mm~0.4mm |

| ノズル交換 | ワンプッシュ交換 |

| 保証 | 2年 |

| マニュアル | 日本語対応 |

| サポート体制 | メール・電話対応可 |

| 販売価格 | 88,000円(税込96,800円) |

家庭用3Dプリンターで作った作品

ここでは、FLASHFORGEの家庭用3Dプリンターを使った作品について、いくつかご紹介します。3Dプリンターを検討する際の参考にしてみてください。

Adventurer3で作ったランプシェード

上図は、家庭用3Dプリンターのおすすめモデルでご紹介した、熱溶解積層方式の「Adventurer3」で作成したランプシェードになります。

材料は、FLASHFORGEの「PLA 1000g ホワイト」を使用しています。PLAは初心者でも出力しやすいのが特徴。今回は内部のランプの光を通すために、ホワイトカラーを選択しています。

ランプシェード表面の模様は、桜をイメージして造形しています。桜の画像データをスライスソフトの「FlashPrint」に読み込ませて、形状を指定するだけで、簡単に桜のデザインを配置できます。

ランプシェードの厚みやサイズの指定も、FlashPrintから簡単に設定できるため、スライスソフトの扱いに慣れていない方でも、簡単に造形を始められます。

ランプシェード作りの詳細な内容については、以下の記事で解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

<<【3Dプリンター】オリジナルのランプシェードを作ってみた!

Foto8.9で作ったフィギュア

こちらは、光造形方式の3Dプリンター「Foto8.9」で作成した、ゴリラのフィギュアになります。

Foto8.9は、4KモノクロLCDパネルを搭載した3Dプリンターで、高品質かつ高精度な造形を実現しています。積層ピッチは、0.05-0.2mm(設定可能最高レイヤー0.025mm~)と細かく、表面を滑らかに仕上げたい場合にぴったり。最高50mm/hの高速造形により、短時間で造形物を用意できるのもポイントです。

造形サイズは、最大W192×D120×H200に対応。本体は日本語表示の3.5インチタッチパネルを搭載し、操作性に優れています。

Foto8.9で作成したフィギュアの例については、製品ページでも数多く掲載しています。光造形方式の仕上がりを確認したい方や、Foto8.9に興味のある方は、以下のページもチェックしてみてください。

3Dプリンター導入前のよくある質問

最後に、3Dプリンター導入前の、よくある質問について回答します。

3Dプリンターを実際に見たり触ったりしたい

3Dプリンターの実機を見たり触ったりしてみたい方は、ぜひFLASHFORGEのショールームをご活用ください。ショールームは以下のエリアで開催しています。

大阪

場所:大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

東京

場所:東京都港区芝大門2-9-4VORT芝大門Ⅲ9F

ショールームの参加には事前のご予約が必要になります。以下のURLにある予約フォームから必要事項をご記入のうえ、申請をお願い致します。

3Dプリンターはどのような材料が使える?

熱溶解積層方式で主に使われているフィラメントの素材には、PLAとABSがあります。

PLAは農産物を原料とし、造形中のニオイと熱収縮の少ない材料です。ABSは耐熱性・機械的強度・加工性に優れているほか、ゴム特性を有した材料です。これらはオーソドックスな材料で扱いやすく、値段もリーズナブルな傾向にあります。

光造形方式で使われる材料は、スタンダードレジン・水洗いレジン・ABSライクレジンが代表的です。

スタンダードレジンは汎用的に使われる材料で、特殊な用途や特性を必要としない場合に使います。

水洗いレジンは、硬化していないレジンを水で洗い流せる材料です。本来必要とされる洗浄液を使わないため、扱いやすいのが特徴です。

ABSライクレジンは、熱溶解積層方式で用いるABS材料に似た特性を有する材料で、造形物に強度や粘りを持たせたい場合に用います。

このように、3Dプリンターの材料は、使用する機器によっていくつか種類があるので、用途に合ったモノを選ぶようにしましょう。

3Dプリンターを使う上で必要なモノは?

3Dプリンターを使うにあたって、主に必要となるモノは以下の通りです。

- PC

- 3DCADなどの3Dデータ作成ソフト

- スライスソフト

- 材料

PCは、3Dデータの作成やスライスソフトの使用、3Dプリンターへのデータ送信などに必要です。必要なスペックについては、使いたい3DCADソフトや、接続する3Dプリンターの推奨環境を確認して選ぶようにしてください。

3Dデータの作成ソフトは、無料で使えるソフトを以下の記事でまとめています。これから3Dモデリングを始める方は、ぜひ参考にしてみてください。

<<3Dプリンターのデータ作成におすすめのフリーソフトをご紹介!

材料や、その他の必要なアイテムについては、使用する3Dプリンターの機器によって異なります。あらかじめ3Dプリンターの仕様を見たり、販売店に話を聞いたりして、詳細を確認しておきましょう。

まとめ

今回は、初心者でも失敗しない3Dプリンターの選び方について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

3Dプリンターは、造形方式の違いで大きく特性が異なります。また、機器や使用する材料によっても、扱いやすさや仕上がりなどに違いが出てくるものです。そのため、自身の用途に合った3Dプリンターを選ぶようにしてください。

FLASHFORGEでは、光造形方式と熱溶解積層方式の3Dプリンターを数多くラインナップしています。3Dプリンターの導入にお悩みの方は、最適な機器をご提案致しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。