-

3Dプリンター

- 公開日:2018.7.27

- 更新日:2022.6.9

3Dプリンターの使い方|5つのステップに分けてわかりやすく解説!

今回は、3Dプリンターの使い方についてどこよりもわかりやすく解説します。3Dプリンターを買ったものの、使い方がわからず、押し入れに眠っている。そんな方は、ぜひこの記事を読んでみてください!

最後まで読めば、もう一度押し入れから取り出して、3Dプリンターを使ってモノが作りたくなるでしょう。

この記事では、以下の流れで3Dプリンターの使い方についてご紹介します。

- 3Dプリンターの仕組み

- 3Dプリンターを使う際に必要なもの5つ

- 3Dプリンターの使い方|5つのステップと造形のポイント

※今回は現在の主流方式であるFDM/FFF方式3Dプリンターの使い方について解説します。

ページコンテンツ

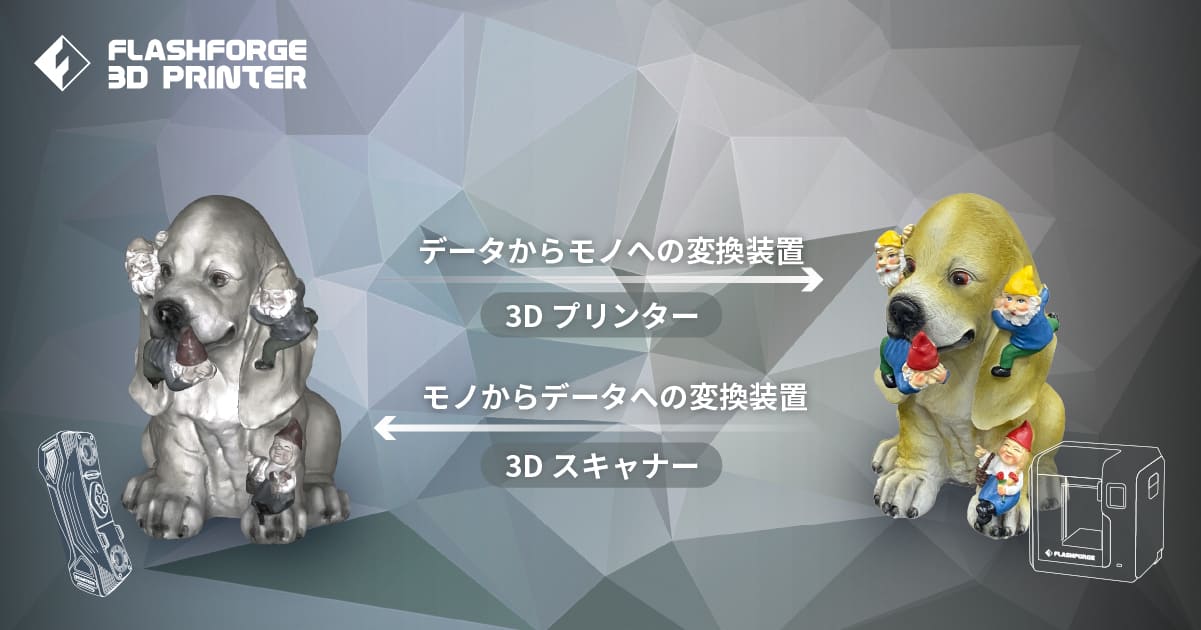

3Dプリンターはデータからモノへの変換装置

3Dプリンターの基本原理について、3Dスキャナーと対比させながら解説します。

3Dプリンターは一言で言うと、「データからモノへの変換装置」のことです。一方で、3Dスキャナーは「モノからデータへの変換装置」のことを指します。

3Dプリンターとは、3DCADや3DCGソフトで作成した3Dデータをもとに、スライスされた2次元の層を一層一層積み重ねて、立体モデルを製作する機器のことです。

3Dプリンターと3Dスキャナーの関係性を踏まえた上で仕組みを理解すれば、デジタル機器を用いたモノづくりへの理解が深まるので、詳しくは下記の記事をご参照ください。

<<3Dプリンターとは?活用事例を交えて仕組みや使用方法について簡単に解説

<<3Dスキャナーとは?原理や仕組み、活用事例をわかりやすく解説

3Dプリンターを使う際に絶対に必要なもの5つ

FFF/FDM方式3Dプリンターを用いて、モノづくりをするのに絶対に必要なものが5つあります。それが何なのか下記で説明します。

3Dプリンター

3Dプリンター本体は必須です。その上で、3Dプリンターにも様々な種類があるのですが、家庭用でよく使われるのは「熱溶解積層方式(FDM/FFF)」と「光造形方式」。

この二つです。

その中でも、初心者でも取り扱いやすいのが熱溶解積層方式です。熱溶解積層方式とは、素材(フィラメント)を熱で溶かし、ノズルから吐出しながら一層一層積み重ねていく方式です。この方式の3Dプリンターは一般家庭でも取り扱えて、低価格帯の機種が多いため、個人ユーザーの間では最も人気があります。

3Dデータ

設計図(3Dデータ)がないと3Dプリンターでモノは作れません。3Dデータを用意しようと思ったら、以下の2つの方法があります。

- 3DCAD/3DCGソフトを用いて、3Dデータを1から作成する

- 3Dデータをダウンロードする

一つ目ですが、3DCAD/3DCGソフトを用いて、自分が作りたいモノの設計図(3Dデータ)を1から作成するという方法です。3DCAD/3DCGソフト作成方法やおすすめソフトに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

<< 3Dプリンターのデータ作成におすすめのフリーソフトをご紹介!

二つ目は、3Dプリンター用の3Dデータをダウンロードするという方法です。

3Dデータを自作したいけど、CADソフトやモデリングの仕方がわからない。もしくは、自分が作りたいモノの3DデータがSTLデータ共有サイトにある。

そういったケースで、利用されることが多いです。

3DCADや3DCGのデータをダウンロードできるサイトはいくつかあるのですが、その中でも最も利用されているのが、「Thingiverse」です。250万点以上のデータが無料でダウンロードすることができ、フィギュアやガジェットのデザインだけでなく、実用的なデザインも利用することができます。

その他にも、様々なダウンロードサイトがあり、こちらについては下記の記事で紹介しているので、興味のある方はぜひ一読ください。

<< 3Dプリンターの設計図がダウンロードできる!おすすめサービス7選

パソコン

3Dデータを取得、作成、そして3Dプリンター用データに変換する際に必要となります。

使用するパソコンはもちろん高スペックなモノの方が良いのですが、それだと判断材料がないため、どういったパソコンを選べばいいのか難しいと思います。なので、その場合は自分が使用する3DCAD/3DCGソフトの推奨スペックを調べるようにしましょう!

推奨スペック以上のパソコンを購入すれば、問題なく3DCADや3DCGソフトを扱えます。3Dデータを作成するのに、どういったパソコンを使用したらいいのか分からない方は各ソフトの推奨スペックを確認することをオススメします。

例えば、3DCADソフト「Fusion360」が推奨するPCスペックはこちらで確認できます。

スライサーソフト

3DCAD/3DCGソフトで作成したSTLなどのデータでは3Dプリンターは認識できません。

したがって、3Dプリンターが認識できる形式に変換する必要があります。わかりにくいと思うので、わかりやすい例えで解説します。例えば「ドレスコード」というものがあります。

ドレスコードを採用している高級レストランでは、決められたコード(指定の服装)を守らないと中に入れません。もし、Tシャツに短パンの格好で会場に行ったら門前払いされるでしょう。同様に、3Dプリンターも決められたコード(形式)でないと、認識されず、門前払いされます。

そのため、3Dプリンター用のデータとして認識するためにコード(形式)を変換する必要があります。3DCAD/3DCGソフトで作成した形式を変換して、3Dプリンターが読み取れるコードに変換してくれるのがスライサーソフトです。

スライサーソフトがないと、せっかく作ったデータも認識してくれないので、必ず用意しておきましょう!

フィラメント(樹脂)

プラスチックは熱溶解積層(FDM/FFF)方式3Dプリンターでよく使われる材料の一つです。

加熱すると溶けて、冷却すると再び固体に戻る熱可塑性樹脂という特性を活かして、3Dプリンターで積み重ねていきます。

細長い線上でスプール(巻き筒)状に巻かれたモノをフィラメントと呼んでいます。フィラメントにも、様々な種類があり、特性も異なります。

フィラメントの各々の特性については、こちらの記事で紹介していますので、ぜひご参照ください。

<< 3Dプリンターで使用されるフィラメントの特徴と用途を徹底解説

3Dプリンターの使い方|5つのステップと造形のポイント

3Dプリンターを用いて、モノを作るには下記の5つのステップを踏まないといけません。

- 3Dデータの作成

- 3Dプリンター用データへの変換

- セッティング

- 3Dプリント

- 仕上げ

ここでは、この5つのステップを詳しく解説していきます。

3Dデータの作成

3Dデータは先ほど説明したように3Dデータを一から作成するか、3Dデータをダウンロードする。この二つの方法があります。3Dデータを一から作成する(自作する)場合は、3DCADソフトを用いて作成する場合と3D CGソフトを用いて作成する場合があります。

それぞれの用途については以下の通りです。

| 3DCADソフト | 表面だけでなく、中身が詰まった状態であるソリッドのモデリングに最適です。正確な寸法や角度を入力しながら、モデリングしていくため、体積・表面積・質量・重心などの情報も取得可能です。 |

| 3DCGソフト | アニメ、映画、YouTubeといった動画コンテンツの中に3Dデータを入れたい場合に利用されています。 |

各用途に応じて、3Dデータを作成していきます。

3Dプリンター用データへの変換

3DCAD/3DCGソフトを用いて、3Dデータを作成できたら、次にスライサーソフトを用いてGコードなどのような3Dプリンターが認識できる形式(コード)に変換していきます。

スライサーソフトによって、輪切り上にスライスされたスライスデータ(Gコード)が作成されます。

作成できたら、このデータを3Dプリンターに読み込ませる必要があります。読み込ませ方としては様々な方法があるのですが、主流は二つです。

一つ目は、3Dプリンター用のデータをUSBメモリーに保存する。それから、使用する3DプリンターにUSBメモリーを挿して、データを読み込ませるという方法。

二つ目は、Wi-Fiもしくは有線LAN経由で、スライサーソフトで作成したデータを3Dプリンターに転送するという方法があります。

セッティング

3Dプリントの前に2つのセッティングが必要です。

一つ目が、フィラメントのロードです。

3Dプリントに使用する材料(フィラメント)を3Dプリンター本体にセットし、エクストルーダーの中へ押し込んでいきます。

二つ目に、ノズルとプラットフォームの距離調節です。

FDM/FFF方式3Dプリンターは樹脂素材を吐出するノズルと造形スペースのプラットフォームとの距離が遠かったり、近かったりすると造形が上手くいきません。したがって、適切な距離に調節する必要があります。

適切な距離の調整方法に関しては、下記記事で解説していますので、ご参考ください。

<< 3Dプリンターに必要なメンテナンスについて解説

三つ目に、水平調整(キャリブレーション)です。

造形スペースのプラットフォームに傾きがある場合、きちんとプラットフォームに積層することができません。そのため、プラットフォームを水平に調整する必要があります。

プラットフォームの水平調整は手動でネジを回して調節するものや、自動で調整する機能(オートキャリブレーション機能)が搭載されたものがあります。これら3つの作業を行って、3Dプリントを行います。

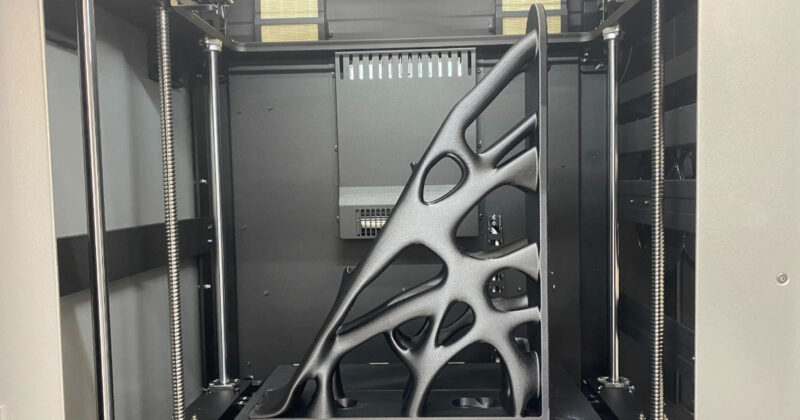

3Dプリント

3Dプリンターへのデータの読み込み、セッティングが終わっていれば、3Dプリント中に必要な作業は必要はありません。造形の様子は直接見る以外にも、「Adventurer4」のように造形スペースに遠隔カメラが搭載されているため、パソコンさえあれば遠隔でもチェックすることが可能です。

仕上げ

3Dプリントが完了すれば、目的物の形状を保持するための副材(サポート材)が付着している場合は、除去していきます。撤去方法は主に2つあり、手ではがすなど、工具を使って剥離する方法と、専用の溶解液を利用して、サポート材をはがしていく方法です。

サポート材の除去方法に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

<< 3Dプリンターのサポート材とは?種類から付け方のポイントまで解説!

サポート材の除去が終わると、表面加工をすることにより、さらに美しい造形物ができます。

3Dプリンターの使い方に関するよくある質問

Q.家庭用3Dプリンターの価格相場は?

FDM/FFF方式の家庭用3Dプリンターには、様々な種類があるため、一概には言えませんが、一般的に数万円から10万円前後の製品が多いです。当社では、家庭用3Dプリンターを数多く取り扱っていますが、その中で最も人気のある3Dプリンター「Adventurer3」は47,850円(税込)で販売しています。

Q.初心者でも取り扱いやすいフィラメントはありますか?

比較的取り扱いやすい素材として、一つ挙げられるのはABSフィラメントです。ABSは柔軟性に優れ、造形後の表面塗装や研磨も行えます。また、他の素材と比べても比較的安価で販売しているため、初心者でも取り扱いやすい素材です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は、3Dプリンターに必要なものを挙げた上で、その使い方を5つのステップに分けて解説していきました。

3Dプリンターを造形するために必要なこの5つのステップを抑えておくと、スムーズに3Dプリンターを使ってモノが作れると思います。もし、3Dプリンターの使い方でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。