-

3Dプリンター

- 公開日:2022.6.14

- 更新日:2022.11.7

最終製品にも3Dプリンター!試作以外の活用が増え続ける理由を紹介

3Dプリンターの造形技術は進化しており、高精度な造形物が出力できるようになってきました。そのため、試作品だけでなく最終製品にも3Dプリンターが利用され始めてきています。一体、どのような製品が製造されているのでしょうか?金型製造と比較すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

今回は、最終製品づくりにも利用され始めている3Dプリンターの魅力について解説します。この記事では、最終製品づくり向けの3Dプリンターを紹介しているため、新たなモノづくりのヒントになるはずです。ぜひ、参考にしてみてください。

ページコンテンツ

試作品づくりに3Dプリンターが利用される理由

3Dプリンターは、「複雑形状の試作品を手早く安価に製作したい」「完成形のイメージ共有不足による手戻りを減らしたい」などの理由で、試作品づくりに利用されていました。3Dプリンターを試作品づくりに利用すれば、以下のメリットが得られるため、多くの企業が導入し始めているのです。

[3Dプリンターのメリット]

- 製作スピードが速い

- 追加工がしやすい

- コスト削減ができる

- 演算が行える

ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

製作スピードが速い

3Dプリンターの製造に切り替えれば、試作品づくりのスピードが上げられます。

一般的な試作品づくりの流れは以下の通りです。

[試作品づくりの流れ]

- 試作品の図面を作成する

- 責任者に図面を承認してもらう

- 試作工場へ試作品の加工を依頼する

- 完成品が到着

従来のモノづくりでは、小さな部品でも、完成品が到着するまで1週間以上かかります。長ければ、完成品が到着するまで1ヵ月以上かかる場合もあります。

このような製造スピードの遅さは、3Dプリンターを利用すれば解決できるのです。3Dプリンターを保有すれば、社内で試作品づくりができるため、試作工場へ加工を依頼しなくて済みます。どのような試作品づくりをするかで異なりますが、最短当日で試作品を作ることも可能です。

全ての製造プロセスが社内で完結できるため、試作品づくりのスピードを上げられます。

コスト削減ができる

3Dプリンターによる試作品づくりであれば、従来の方法よりコスト削減できます。その理由は、3DCADのパース上で試作品の完成イメージが共有できるため、試作回数を大幅に減らせるためです。

外部に依頼すると製作料金は割高になりますが、自社で完結すれば大幅にコスト削減ができるため、試作品づくりに3Dプリンターが利用されるようになりました。

演算が行える

CAEツールと連携できる3Dプリンターを活用すれば、製品の設計段階で性能的な問題がないか演算できるようになります。

設計段階で発生する問題には、荷重・振動などによる強度面の問題や熱の伝導による耐熱問題などがあります。このような問題も、設計段階で演算をしておけば安心・安全です。3Dプリンターを利用すれば、このような演算が行えるため、製品製造のプロセスを大幅に効率化できます。

近年は最終製品としての活用も増えている

試作品づくりに利用されている3Dプリンターですが、近年は最終製品づくりに活用する動きも出てきています。

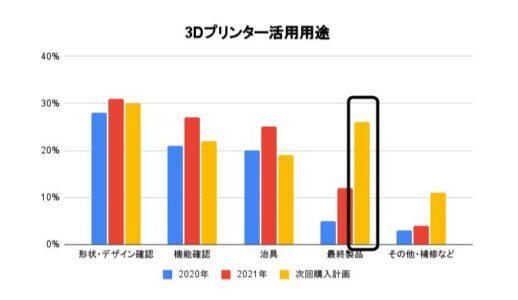

RICOHのアンケート調査では、3Dプリンターの活用用途として「最終製品への利用」が「機能確認への利用」や「治具への利用」と回答した人の人数を超えました。

「最終製品」は2020年の5%から2021年の12%と2倍以上に増えたうえ、次回購入計画においては「形状・デザイン確認(30%)」に次いで2位だったのです。上記の結果からも、3Dプリンターを最終製品づくりに活用しようとしている企業が増えていることが分かります。

最終製品でも3Dプリンターが導入され始めた理由

最終製品に3Dプリンターが活用され始めていると説明しましたが、その主な理由は以下の通りです。

- 新たな造形技術の開発

- 3Dプリンター価格の下落

- デジタル機器レンタルサービスの普及

- 多品種少量生産が求められる時代の到来

ここでは、それぞれの理由について詳しく解説します。

新たな造形技術の開発

3Dプリンターの造形方式はFFF(熱溶解積層方式)が主流ですが、造形技術が開発され、さまざまな造形方式が出てきました。

また、炭素繊維やエンプラ素材など強度の高いフィラメント(材料)なども販売され始めてきています。このような造形技術の進化に伴い、最終製品に3Dプリンターが活用されるようになってきました。

3Dプリンター価格の下落

FFF(熱溶解方式)の特許切れにより、3Dプリンターが安価で購入できるようになりました。

従来は数千万円でしか購入できなかった3Dプリンターが、数十万円から数百万円程度で購入できるようになりました。どのような機能や精度を求めるかで3Dプリンターの価格は変動しますが、従来と比較すると低価格になっています。そのため、製造会社で3Dプリンターが導入され始めているのです。

FLASHFORGE業務用プリンターは、相場よりも低価格な製品を取り揃えています。最終製品まで対応する3Dプリンターを販売しているため、ご興味がある方は販売代理店APPLE TREEのショールームまで遊びにきてください。

デジタル機器レンタルサービスの普及

近年はデジタル機器レンタルサービスが続々と登場しています。3Dプリンターのレンタルサービスも登場してきて、より身近な装置となってきました。

3Dプリンターの費用が導入の障壁になっている企業でも、レンタルサービスを利用すれば初期費用を抑えられるため利用しやすいです。

また、3Dプリンターの操作方法を教えてもらえる講座が増えてきており、自社工場化が実現しやすくなってきました。このように、3Dプリンターが身近な存在になってきていることも製造に活用され始めている理由です。

多品種少量生産が求められる時代の到来

3Dプリンターが最終製品に使われる理由として「製造業のグローバル化」が挙げられます。

経済の発展が成熟した現代においては、消費者の価値観や生活スタイルなどが大きく変化しています。消費者の需要が多様化しているため、製品のサイクルも早くなっているのが現状です。そのため、高付加価値化・カスタマイズ化の多品種少量ロット生産(必要なときに必要なものを必要な分だけ生産する方式)への対応が必須となってきました。

多品種少量ロットの特徴は以下の通りですが、3Dプリンターと相性良いです。3Dプリンターであれば、お客様の要望に合わせて3Dデータを加工したり、フィラメント(材料)を変えて造形物を出力したりするだけです。そのため、多品種少量生産がしやすくなります。

多品種少量ロットの特徴

| メリット | デメリット |

| 在庫の量が少なくて済む需要の変動で生産量を調整できる1人1人のニーズに応えられる | 製品ごとに生産方法が異なる製品ごとに材料が異なる製品製造の工程が増える |

最終製品づくりにおすすめの3Dプリンター「Creator4S」

3Dプリンターによる最終製品づくりが普及し始めていますが、取り組みたい方には「Creator4S」がおすすめです。3Dプリンター「Creator4S」の特徴は以下の通りです。

- 独立型デュアルエクストルーダーを採用

- 約20種類のフィラメントに対応

- ヒートチャンバー搭載で安定した造形を実現

ここでは、それぞれの魅力について解説します。

独立型デュアルエクストルーダーを採用

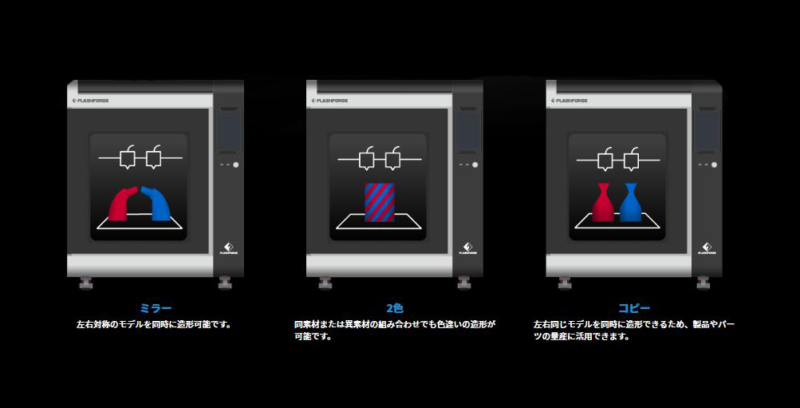

Creator4Sは、独立型デュアルエクストルーダーを採用しています。3Dプリンターの出力ノズルが2本搭載されているため、多様な造形ができます。

例えば、左右対称の造形物の出力や、異素材のフィラメント(材料)を組み合わせた造形物の出力が可能です。また、2つの造形物を同時に出力することもできます。そのため、さまざまな製品が作れます。

約20種類のフィラメントに対応

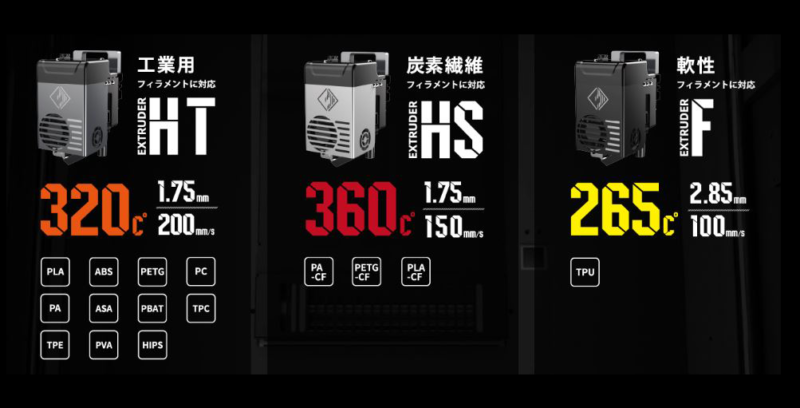

Creator4Sには、利用用途に応じた3種類のエクストルーダーがあります。これらのエクストルーダーを使い分ければ、カーボンファイバーから一部のスーパーエンプラまで20種類のフィラメントに対応が可能です。そのため、さまざまな製品が作れます。

[対応可能なフィラメント]

PLA・ABS・PETG・PC・PA・ASA・PBAT・TPC・TPE・PVA・HIPS・PA-CF・PETG-CF・TPU

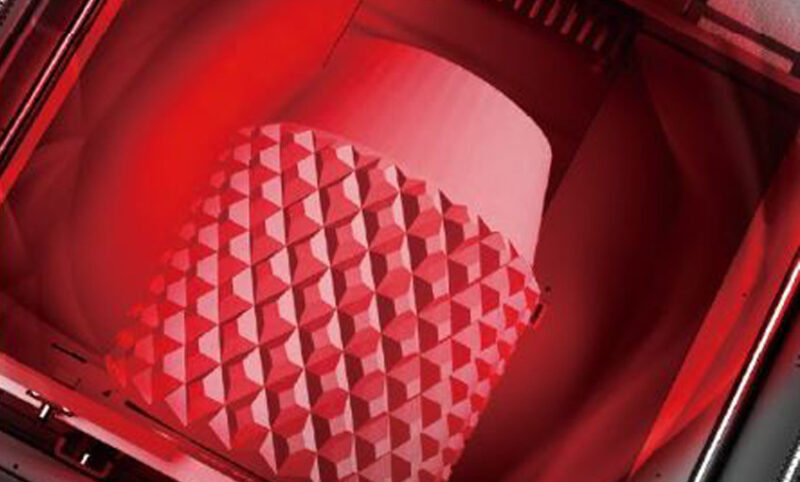

ヒートチャンバー搭載で安定した造形を実現

Creator4には、装置温度を一定に保つためにヒートチャンバーを搭載しています。温度を一定に保ちながらプリントできるため、温度の変化による反りが起きやすい材料を使用しても美しい造形物の作成が可能です。

従来の熱による収縮や反りなどの問題に悩まずに済むため、精度の高いものを作りたい方からも評価されています。

3Dプリンターで最終製品を作る企業事例

3Dプリンターによる最終製品づくりの魅力を紹介しましたが、どのような製品が登場してきているのでしょうか?参考のために、3Dプリンターで最終製品づくりをする企業事例を見ておきましょう。

3Dプリンター住宅(セレンディックス株式会社)

スタートアップ企業のセレンディクス株式会社は、3Dプリンターで一般住宅を作りました。3Dプリンター住宅「フジツボモデル」 は、2023年春に1LDKモデルが約500万円で販売するという商品化に向けて取り組まれています。

フジツボモデルが1棟建つのに必要な時間は約24時間。素材は、コンクリートに特殊な硬化剤を混ぜたものを使用して、二重構造にして断熱性を高めています。

世界の中でも厳しい日本の耐震基準もクリアしており、強度面も問題ありません。まだ、商品化はされていませんが、3Dプリンター住宅が認められれば、住宅業界に大きな影響が出ると話題を集めています。

ジュエリー(LACE by Jenny Wu)

ロサンゼルスのジュエリーデザインスタジオのLACE by Jenny Wu(レース・バイ・ジェニー・ウー)は、3Dプリンターでオリジナルデザインのジュエリーを製造して販売しています。

同社では、「実際に購入してみたものの指輪のサイズが合わなかった」と指輪の返品が多く、この問題を解決するためにサンプルジュエリーまで3Dプリンターで作るようになりました。サンプルの指輪は1個3ドル(約430円)で製作できるようにして、顧客満足度を上げました。

ランニングシューズ(アシックスジャパン)

アシックスジャパンは、3Dプリンターで製造したミッドソールを搭載したランニングシューズ「4DFWD」を販売しています。

ミッドソールは垂直方向の衝撃に対して前方に押し出す構造になっており、着地時のブレーキを抑えて前進する力に転換できるようになっています。

また、Primeknit+とエンジニアドメッシュを組み合わせて足にフィットするようにしました。東京オリンピックでは、ランニングシューズ「4DFWD」を出場選手が着用したことで大きな話題を集めました。

最終製品向け3Dプリンターに関するQ&A

最後に最終製品向け3Dプリンターに関して、よくある質問をご紹介します。

Q.3Dプリンターで最終製品を製造する企業の割合はどれぐらいですか?

年々、3Dプリンターが最終製品に使われる割合は増えています。

リコージャパンによるアンケート調査によると、3Dプリンターを使って最終製品を製造する企業は2020年から2021年にかけて5%から12%と、7ポイント増加しています。また、今後、最終製品に対応した業務用3Dプリンターの購入を検討されている企業は26%でした。

当社でも、業務用3Dプリンター「Creator4S」を2022年1月に発売したのですが、Creator4Sに関して「最終製品でも対応していますか?」というお問い合わせを頂くことが多くなり、3Dプリンターを用いて最終製品を製造する企業が増えていることを実感しています。

Q.最終製品向け3Dプリンターを体験できませんか?

最終製品向け3Dプリンターは、ショールームに遊びに来て頂ければ無料で体験して頂けます。お客様が開発したい最終製品の大きさや精度によって、最適な3Dプリンターは変わります。

工業用3Dプリンターは安価な機種でも数十万円するため、購入前に操作して比較・検討した方が後悔せずに済むでしょう。そのため、購入前に3Dプリンターを体験したい方は、APPLE TREEのショールームに遊びにきてください。

Q.最終製品向け3Dプリンターの選び方を教えてくれますか?

3Dプリンターを選ぶときは、5つの観点から要望に見合うものを見つけましょう。

| 利用用途で選ぶ | 試作品・最終製品・治具など利用用途に応じた機種を選ぶ |

| 価格で選ぶ | とにかく安く抑えたい、高くても性能が良いものを購入したいなど予算に見合う機種を選ぶ |

| 造形物の出力精度で選ぶ | 最終製品に求めたい精度を出力できる機種を選ぶ |

| 操作のしやすさで選ぶ | オートキャリブレーション機能(テーブルの高さを自動調整する機能)が搭載されていたり、タッチパネルが操作しやすい機種を選ぶ |

| 造形サイズで選ぶ | 最終製品のサイズに対応できる機種を選ぶ |

まとめ

造形技術の進化に伴い、試作品から最終製品までの製造工程に3Dプリンターが利用されるようになってきました。3Dプリンターを利用すれば、多品種少量生産に対応できるようになったり、製品開発のプロセスを大幅に短縮できるようになったりします。

特許切れに伴い、3Dプリンターの価格が下がったことから、製造会社を中心に導入が始まっています。

3Dプリンターを活用したモノづくりは業界に大きな影響を与えることは間違いありません。このような時代の変化に対応するためにも、これを機会に3Dプリンターの導入を検討してみてください。