-

3Dプリンター

- 公開日:2022.6.3

- 更新日:2023.9.19

3Dプリンターは製造業の救世主!導入するメリットや活用例をご紹介

現代の製造業において、欠かせない存在といえるのが3Dプリンター。

世界における3Dプリンターは「ものづくりの革新」という認識であり、製造業での活用は著しく進められています。しかし、日本国内での3Dプリンターの注目度は低く、近い将来に世界で通用しなくなってしまう可能性もあります。

実際、「3Dプリンターがあれば何ができて、どんな利点があるのか」ということを知っている企業は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、3Dプリンター導入のメリットや活用例をご紹介します。最後までご覧いただくことで、3Dプリンターの理解を深めていただくことができます。

ページコンテンツ

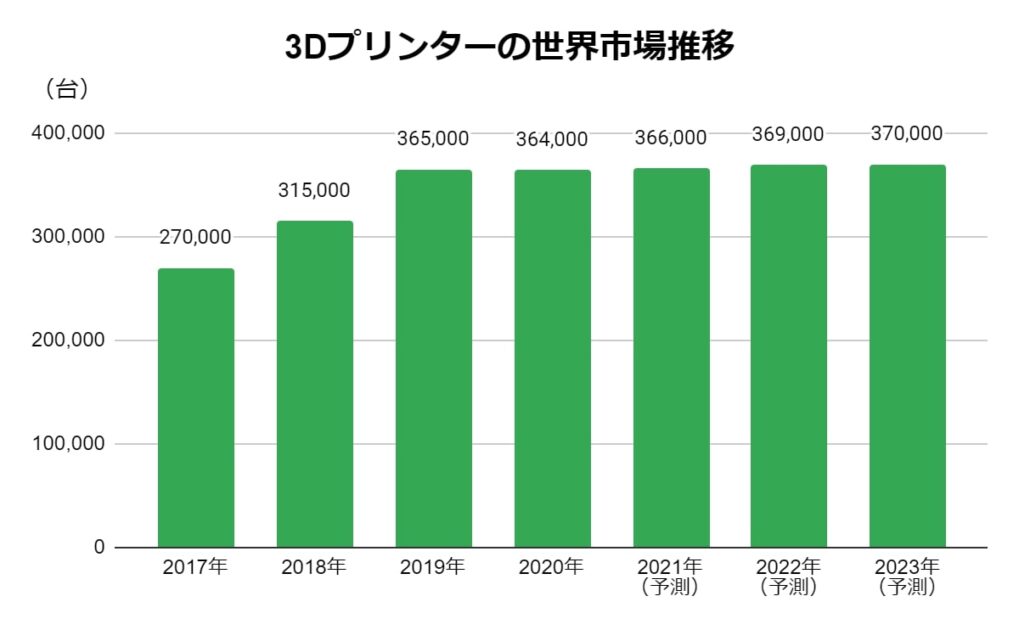

3Dプリンターの市場は拡大する見込み

3Dプリンター市場は2020年には132億米ドルの規模に達していて、2021年から2016年の間に約20%の年成長率(CAGR)で成長することが予想されています。

現在の最大の市場は、早期に3Dプリンターを導入した北米や欧州です。しかし、中国を筆頭とするアジア太平洋地域では、今後数年の間に3Dプリンターの大きな市場へと変化することが見込まれています。

出荷数量ベースでの世界市場規模推移は、以下のとおりです。

| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年(予測) | 2022年(予測) | 2023年(予測) | |

| 出荷台数 | 270,000 | 315,000 | 365,000 | 364,000 | 366,000 | 369,000 | 370,000 |

| 前年比 | – | 116.7% | 115.9% | 99.7% | 100.5% | 100.8% | 100.3% |

| CAGR | – | 16.7% | 16.3% | 10.5% | 7.9% | 6.4% | 5.4% |

※引用:矢野経済研究所

2020年の3Dプリンター出荷台数は、新型コロナウイルス感染症の影響により前年比99.7%と減少していて、市場の成長スピードは2023年頃まで鈍化することが予測されています。

ただし、今後は現在の3Dプリンターの課題である技術的な課題(以下で後述)を解決できれば、世界市場の成長は加速していくでしょう。

さまざまな分野において世界的に注目されている3Dプリンターですが、製造業においてはどのように活用できるのか、次で詳しくお話していきます。

製造業における3Dプリンターの活用例

自動で精巧な造形を可能にすることができるために、幅広く活用される3Dプリンター。

一般家庭においても趣味で利用する機会も増えていて、製造業においても少しずつ知名度は高くなってきています。

そんな3Dプリンターの活用例は、以下のとおりです。

- 試作の繰り返しができる

- 生産を効率化できる

- 治具製作を内製化する

上から順番に説明していきます。

活用例①:試作の繰り返しができる

3Dプリンターは、筐体や材料の種類が豊富で、試作品作成などの用途から、さまざまな業界で導入されています。

3Dプリンターは造形データさえ作成すれば、手間が少なく必要なモデルを造形できます。試作品を作成し、内容に問題があれば、データを微調整して再度造形をすればいいだけなので、何度も試作を繰り返せるのがメリットです。

ここでは試作品作成の活用例として、実業家の堀江貴文さんが創設された宇宙ベンチャー企業「インターステラテクノロジズ株式会社」をご紹介します。

インターステラテクノロジズ株式会社では、人工衛星を宇宙に運ぶロケット「ZERO」の開発に、業務用3Dプリンター「Creator4S」を使用。治具を印刷したり、ロケット組立のシミュレーションとして原寸サイズの部品を印刷したりと、幅広く活用されています。

ロケット開発に使う部品は、複雑な形状のモノがありますが、Creator4Sのような高スペックの3Dプリンターを用いれば、ディテールの細かな部品でも簡単かつ綺麗な造形が可能になります。

活用例②:生産を効率化できる

3Dプリンターを活用することで、生産の効率化も実現できます。

具体的には、製造コストやタイムロスといった問題の解消にもつながります。製造業においてグローバル化が進んだ近年は、多品種小ロット生産が主流になりつつあります。在庫の量が少ないメリットはありますが、生産効率の悪化や開発コストの増加といったデメリットもあるのが現状です。

しかし、3Dプリンターがあれば小ロットの製品を型なしで作ることができるので、製造コストを大幅に削減することができます。3Dプリンターは複雑な形状の造形物にも対応しているので、物によっては組み立てが不要で時間の削減にもつながります。

先ほどご紹介したインターステラテクノロジズ株式会社の、生産を効率化した活用例をご紹介します。

インターステラテクノロジズ株式会社では、3Dプリンターのサポート材に水溶性フィラメントを用いることで、さらに生産性を向上しています。

従来のフィラメントでは、サポート材を除去するのにニッパーなどで除去しなければならないほか、複雑なモデルの場合はサポート材の除去が難しいという課題がありました。

しかし、水溶性フィラメントは、造形物を水につけるだけで全てのサポート材を溶かせるため、後処理の手間を軽減できます。また、複雑な形状のモデルのサポート材でも難なく除去できるので、生産性の向上が期待できます。

インターステラテクノロジズ株式会社の導入事例については、以下の記事でも詳しくご紹介しています。

<<【導入事例】ロケットZERO開発に3Dプリンター「Creator4S」を活用!|インターステラテクノロジズ株式会社

活用例③:治具製作を内製化する

3Dプリンターを活用すれば、治具製作の内製化も可能です。

製造現場における治具は目的や用途によって異なり、「ある部品を作るために一度しか使わない」というものも存在します。こうした治具を外注すると時間もコストもかかることから、導入しにくいのが現状です。

しかし、3Dプリンターならデータさえ保管していれば単品での製造も容易なので、大ロットでの製造に向いている外注よりも、3Dプリンターを使った内製の方が製造効率が向上します。

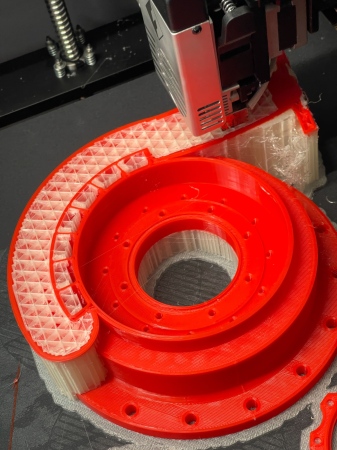

ここでは、治具を内製化している、東北電子産業株式会社の事例をご紹介します。

東北電子産業株式会社は、光を検出する装置の製造から販売などを行う企業で、切削部品の試作品や、固定治具などを業務用3Dプリンターの「Guider2」で作成しています。

上図はGuider2で作った社内治具の写真です。使い勝手のよい3Dプリンターを導入したことで、気軽に治具を用意できるようになり、コストカットや作業効率向上に寄与しています。

東北電子産業株式会社の導入事例については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

<<【導入事例】3Dプリンター「Guider2」を導入し、切削コスト削減に成功!|東北電子産業株式会社

次に、製造現場に3Dプリンターを導入するメリットについて、詳しく見てみましょう。

製造現場に3Dプリンターを導入するメリット

製造現場に3Dプリンターを導入するメリットは、以下のとおりです。

- コストの削減につながる

- 開発期間や製作時間を短縮できる

- 在庫の管理が楽になる

下記から、順番に見ていきましょう。

メリット①:コストの削減につながる

3Dプリンター導入の1つめのメリットは、コストの削減です。

特に開発においては、形状によっては大幅に削減することができます。

たとえば外注試作の場合、開発部の人員が業務を長期間中断することによる人件費、試作を繰り返すことによる外注先への依頼費用などが発生します。しかし、3Dプリンターを導入すれば、業務の中断は最小限におさえられるほか依頼費用もかかりません。

以上の理由から、コスト削減を目指すのであれば3Dプリンターの検討をおすすめします。

メリット②:開発期間や製作時間を短縮できる

開発期間や製作時間の短縮も、3Dプリンター導入のメリットです。

3Dプリンターは、必要なものをその場で作り出すことができるからです。

外注試作は、社内での打合せのあとに取引先との打合せも発生するほか、納品まで長い期間が必要になってしまいます。3Dプリンターを使えば、社内だけの打合せで済むうえに製品の完成までの時間も短いので、開発期間や製作時間の短縮にもつながります。

したがって、スピーディな製作を実現するなら3Dプリンターの導入を検討してみましょう。

メリット③:在庫の管理が楽になる

3Dプリンター導入3つめのメリットは、在庫管理の簡略化です。

従来の製造現場では、各パーツが故障することを念頭に置いて予備のパーツを用意して管理する必要がありました。3Dプリンターがあれば、予備パーツをその場で作り出すことができるため、予備パーツの在庫管理が楽になります。

しかも、パーツに改良を加える際も3Dデータの変更だけなので、改良前のパーツの在庫を持つこともないのです。3Dデータさえあればパーツの保管スペースも不要で、世界各国の生産拠点で3Dデータを共有すれば、国と国との輸送費も削減できます。

そのため、在庫管理を簡略化するのであれば3Dプリンターの活用がおすすめです。

では、3Dプリンターにはどういった課題があるのか、次で詳細をお話しします。

3Dプリンターには技術的な課題もある

3Dプリンターには、技術面での課題があるのも事実です。主な課題は以下の3つが挙げられます。

- サイズが小さい

- 造形速度が遅い

- 複雑な形状の印刷ができない

3Dプリンターは、従来の製造技術と比べると、劣っている部分もあります。しかし、近年では上記3Dプリンター特有の弱点を解消したものも登場しているのです。ここでは、3Dプリンターの弱点を解消した業務用モデル「Creator4S」についてご紹介します。上記に掲載しているYouTube動画でもCreator4Sの実機をレビューしていますので、ぜひご覧ください。

Creator4Sは、試作品から最終製品の作成まで対応できる熱溶解積層方式の3Dプリンターです。

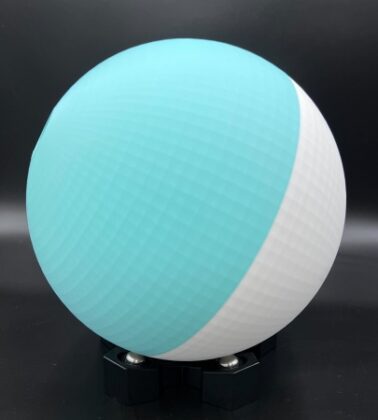

最大造形サイズは400×350×500mmのため、大型サイズのモデルでも、パーツを分割せずに一体化したまま造形できます。下記モデルは京都産業大学の永谷准教授からご提供頂いた画像で、Creator4Sで(一体化)造形したボウリング球です。

実際のボウリング球と同じサイズで、研究目的で活用されています。永谷さんはCreator4Sを研究メインで使用されていて、その他にも様々な研究に活用されています。詳しくは実際に永谷さんにインタビューした内容を掲載した下記記事をご覧ください。

<<【導入事例】ダンゴムシ研究に3Dプリンター「Creator4S」を活用|京都産業大学

エクストルーダーは、左右独立して稼働する「デュアルエクストルーダー」を採用。これにより、水溶性サポート材と組み合わせた印刷に対応し、複雑な形状のモデルを造形可能。左右対称のモデルや、同じ形状のモデルを同時に造形できるのもポイントです。

本体は、X軸・Y軸ともに高精度なリニアガイドを使用しているほか、最新のモーションコントロール技術の搭載により、複雑な形状の造形に対応します。また、庫内の温度と湿度管理ができるヒートチャンバーを採用。従来の3Dプリンターに比べて造形物の反りが軽減し、良好な品質を保つことができます。

本体価格は100万円台となります。詳細については下記の製品ページからお問い合わせください。

<Creator4Sのスペック>

| 最大造形サイズ | 400mm x 350mm x 500mm |

| 造形精度 | ±0.2mm |

| 最大プラットフォーム温度 | 130℃ |

| 最大チャンバー温度 | 65℃ |

| ノズル径 | 0.4mm(0.6mm/0.8mm) |

| 対応フィラメント | PLA、ABS、PETG、PC、PA、ASA、PBAT、TPC、TPE、PVA、HIPS、PA-CF、PETG-CF、PLA-CF、TPU |

| フィラメントスプール容量 | 1kg+2kg |

| 保証 | 1年 |

| 本体価格(税込) | 100万円台(お見積り) |

製造現場で使用されてきた金型や治具との違い

金型や治具は初期費用や時間はかかりますが、完成すれば短時間で高精度に製品をつくることができます。一方の3Dプリンターは造形に要する時間や精度では劣りますが、初期費用や造形するまでの時間はかかりません。

つまり、以下のようなことがいえます。

- 金型や治具:少品種大量生産に向いている

- 3Dプリンター:多品種小ロット生産に向いている

よって、造形するものや目的に合わせて導入を検討することが大切です。

最後に、製造業向け3Dプリンターに関する疑問にお答えしていきます。

製造業向け3Dプリンターに関するQ&A

製造業向け3Dプリンターに関連したよくある質問は、以下のとおりです。

- 製造業で使用する業務用3Dプリンターの価格相場は?

- 購入後のサポートはある?

上から順番に回答していきます。

業務用の3Dプリンターの価格相場は?

業務用3Dプリンターの価格相場は、数十万円から4,000万円以上です。

数千万円もの値段がついている理由は、産業用の大型3Dプリンターも存在するからです。

ひと括りに産業用3Dプリンターといっても、コンクリートを出力できるような大型で自走するもの、特殊な素材を短時間で造形できるようなものまであります。

FLASHFORGEの業務用3Dプリンターは相場と比べて低価格な製品を取り扱っています。低価格帯の3Dプリンターの導入を検討されている方は、ぜひお問い合せフォームからご相談ください。

購入後のサポートはある?

多くの業務用3Dプリンターは、購入後の製品保証が付帯します。

保証の期間内であれば、無償での修理に対応してもらうことが可能です。ただし、通常の使用の範囲でなければ保証されない場合がほとんどなので、取扱説明書に記載されたとおりに使用しましょう。

どの製品も保証期間は概ね1年であり、1年以内であればメーカーからの保証が受けられます。

FLASHFORGEの3Dプリンターも1年間の保証があります。1年以内であれば、機材に不具合があった場合でもアフターサポートを利用できるので、万が一のときでも安心です。

まとめ

今回は、3Dプリンター導入のメリットや活用例をご紹介しました。

以下に、お伝えした内容をまとめました。

- 3Dプリンターの市場は拡大傾向にある

- 3Dプリンターは多品種小ロット生産に向いている

- 製造業においては、試作、生産、治具内製に3Dプリンターを活用できる

- 製造現場に3Dプリンターを導入すると、コスト削減、納期の短縮、在庫管理などにメリットがある

- 3Dプリンターには課題もあるが、解消された機種も存在する

かつては製造業の日本の優位性は高いものでしたが、現在は他国が台頭してきています。時代は多品種小ロット生産になりつつあり、従来の製造方法では対応できない場合もあります。

新しいアイデアをすぐに具現化する意味でも、業務用3Dプリンターの導入をぜひご検討ください。今回ご紹介した業務用3Dプリンター「Creator4S」の実機を見てみたい、触ってみたいという方は、弊社のショールームをご利用ください。

ショールームは、大阪と東京の2つのエリアで実施しています。参加を希望する方は、以下のページにあるフォームに必要事項をご記入のうえご予約ください。